琵琶湖といえば、おいしい湖魚だ、と思われる方もいらっしゃるでしょう。

ビワマス、ホンモロコ、イサザ、ニゴロブナ、スジエビ・・・、美味しい魚がたくさんいますが、今後、気候変動の影響により、食卓に並ぶ機会が減るかもしれません。

というのも、琵琶湖の生態系を維持するために大きな役割を果たしている、「琵琶湖の全層循環」が確認されない年が増える可能性があるからです。

そこで、そもそもの話となりますが、「琵琶湖の全層循環」という言葉を聞いたことがありますでしょうか・・・?別名は「琵琶湖の深呼吸」です。

滋賀県のニュースを見ていると、毎年、冬頃に、琵琶湖の全層循環についての報道がなされます。

琵琶湖の全層循環は、琵琶湖の生態系を維持するために、大きな役割を果たしているからです。

当記事では、琵琶湖にとって重要な琵琶湖の全層循環について解説いたします。

「琵琶湖の全層循環」とは何か

琵琶湖の全層循環は、冬季に起きる琵琶湖の現象のことです。

酸素を湖底に供給する役割を担っています。

当然、私たちだけでなく、琵琶湖に住む生物も、生きていくためには酸素は必須です。琵琶湖の生態系にとっては、非常に重要になってくるのです。

それでは、琵琶湖の全層循環の仕組みなどを図を用いて説明いたします(説明の都合上、冬とそれ以外の季節にわけます。)。

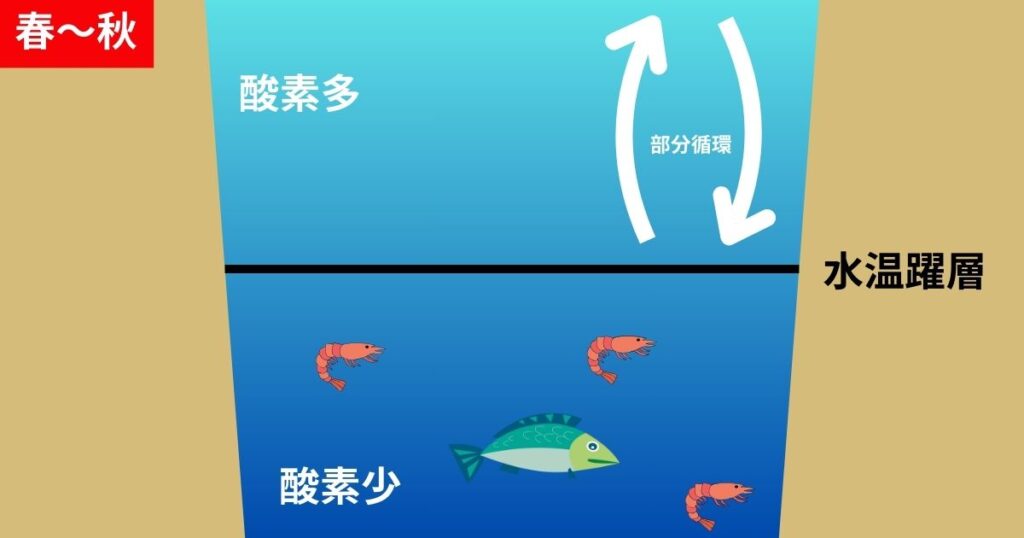

春~秋

まず、冬以外(春~秋)の琵琶湖の様子について見ていきましょう。

冬になりますと、(異常がなければ)全層循環により、琵琶湖の湖底に酸素が供給されるわけですが、暖かくなりますと、酸素が湖底に供給されなくなります。

といいますのも、琵琶湖の表層の水が温められると、表層と深層の間に「水温躍層(すいおんやくそう)」が形成されるからです。

水温躍層は、水温が急激に変わる箇所です。

水温躍層は、暑い時期であるほど、表層に近い箇所に形成されます。

そのため、水温躍層を挟んで、上層と下層の水の対流がなくなることになります。

つまり、水温躍層の上層だけで水が対流する「部分循環」が発生するものの、下層まで水は循環しないということになります。

冬(平常時)

湖底に酸素が供給される、琵琶湖の全層循環が起こるのは冬になります。

冬になり、西高東低の冬型の気圧配置が強まり、気温が下がりますと、琵琶湖の表層の水が冷やされます。

それにより、表層と深層の水温の差がなくなります。つまり、水温躍層がなくなるのです。

これにより、冬以外は、水温躍層より上層のみで発生していた水の循環が、湖底にまで達する、つまり、全層循環がなされるということになります。

全層循環により、初めて、生物が生きるために必要な酸素が、深層(湖底)にまで供給されるのです。

こうした現象を、琵琶湖の全層循環と呼んでいるのです。

琵琶湖は、海水ではないため、全層循環は水温に依存しています。つまり、暖冬の場合、全層循環がなされないこともあるわけです。

冬(異常時)

平成30年度と令和元年度は、調査を始めて以来、初めて、琵琶湖の全層循環が確認されない年でした。

しかも、2年連続で確認されず、関係者は危機感を抱きました。

ここまで読んでいただくと、琵琶湖の全層循環が確認されないとはどういうことか、お分かりだと思います。

つまり、暖冬により、琵琶湖の表層の水が十分に冷やされず、湖底にまで水が循環せず、湖底の生き物が生きるために必要な酸素が十分に供給されない状態のことです。

別名は琵琶湖の深呼吸

人間にとって深呼吸は、普通の呼吸より多くの酸素を体内に取り込み、ストレスを緩和させているということです。

一方で、琵琶湖にとっての深呼吸はというと、琵琶湖の全層循環です。

つまり、冬の琵琶湖の全層循環で、湖底に1年分の酸素を確保(つまり、深呼吸)します。

逆に言うと、春から秋において、琵琶湖の湖底では、冬に確保した酸素を徐々に消費(深呼吸ではなく呼吸)するということになります。

このように琵琶湖の全層循環は、深呼吸に例えられることがたびたびありますので、ぜひ、覚えておいてください。

琵琶湖の深呼吸の重要性

ここまで述べてきた通り、琵琶湖の全層循環は、非常に重要なものです。

仮に、琵琶湖の深呼吸がなければ、湖底は「死の世界」になっている恐れもあります。

琵琶湖の湖底には、固有種のイサザ(絶滅危惧種)やエビ類などがいます。 さらに、これらを食べている生物もいます。

それ故、酸素がなければ、イサザやエビ類がもちろん、さらに、それらを食べている生物が生きられなくなる可能性があります。

生態系が大きく崩れてしまう可能性があるのです。

全層循環の確認状況

滋賀県は、今津沖の7か所で、溶存酸素濃度を測定するなどして、冬季に、琵琶湖の全層循環が確認されたことを発表しています。

しかしながら、前述の通り、暖冬により、平成30年度と令和元年度は2年連続で全層循環が確認されませんでした。

観測史上初めて全層循環が確認されなかったのが、平成30年度です。そして、令和元年度も全層循環が確認されなかったということですから、前代未聞と言わざるを得ません。

実は、全層循環が将来起こらなくなることは予想されていました。ただ、その予想より、はるかに速く、観測されないということが起こったのです。

平成18年度から、令和5年度における、琵琶湖の全層循環の確認日(状況)は、以下の通りです。

| 年度 | 確認日 |

| 平成18年度 | 3月19日 |

| 平成19年度 | 2月12日 |

| 平成20年度 | 2月23日 |

| 平成21年度 | 2月8日 |

| 平成22年度 | 1月24日 |

| 平成23年度 | 2月13日 |

| 平成24年度 | 1月29日 |

| 平成25年度 | 2月17日 |

| 平成26年度 | 2月2日 |

| 平成27年度 | 3月14日 |

| 平成28年度 | 1月26日 |

| 平成29年度 | 1月22日 |

| 平成30年度 | 確認されず |

| 令和元年度 | 確認されず |

| 令和2年度 | 2月1日 |

| 令和3年度 | 1月26日 |

| 令和4年度 | 2月13日 |

| 令和5年度 | 3月11日 |

私たちができること

以前、琵琶湖では、水質汚濁がひどかったため、滋賀県でせっけん運動が行われ、水質が改善された経緯があります。

しかし、琵琶湖の全層循環が確認されない要因は、地球温暖化とのかかわりが深い気候変動というべきで、全世界の問題です。

それ故、どうしても、遠い存在のように感じてしまいます。

しかし、今後、気候変動による暖冬で、さらに、琵琶湖の全層循環が確認されない年が増えることも考えられます。

私たち一人ひとりが、気候変動による環境の影響(琵琶湖の深呼吸についても)を理解し、温暖化をこれ以上進めないように努力をせねばなりません。